进城打工30多年,最后好像和一直在村里的人也没什么差别

个人奋斗有用吗?在发了2500份问卷、访谈了200人之后,调研最终显示,努力并不能真正改变他们的处境,决定命运的主要是社会因素。

我家小区的保洁老赵,来北京打工了23年,60岁时却没法退休。他未来的养老金每月只有100多元,因此打算打工到70岁为止。

他这代农民工,也是中国“第一代农民工”,生于70年代前,在八九十年代进城打工,不少人务工超过30年。但这8600万余人到晚年,情况和老赵大致相同。

老赵是河南驻马店人,2000年来到北京,那年他32岁,看过门,做过绿化,2007年来到我们小区做保安。如此又过了10年,49岁了,还没攒够钱结婚,一个人住在冬天没暖气、夏天潮湿发霉的10平米地下室。

我知道这些,是因为我当时在报社实习,需要出一篇农民工的稿子,而老赵是离我最近的农民工。

“我7年没有休假,一天工作10小时,一个月2700。这不是我一个人的情况,大家都是这样的。”临走他叮嘱,“这几句话你千万不能删”。

不止这几句,关于老赵的整个部分都被删掉了,原因是“负能量”。老赵不符合我们对于农民工生活的美好愿景,但这个人群的实际处境,比我们能想到的还要更糟。

安徽师范大学的副教授仇凤仙做了一项研究。她发了2500份问卷,访谈了200人,想知道第一代农民工老去后如何维生。我在报告的字里行间看到了无数老赵——

当我们热议“延迟退休”,担心60岁不能休息,他们中60.7%只能“干到干不动为止”;

当城市老人每月平均能领到3000元退休金,他们的养老金只有一两百元;

他们都打工超过15年,但到了晚年,一半以上的存款还不到5万元;

他们挣到钱都寄回家里,供孩子上学,但结果,下一代阶层跨越不到20%。

我们更容易忽视的一点是,他们既是工人,也是老人。他们在本该退休的年纪不得不继续努力工作,但结果是,他们既得不到老年生活所承诺他们的,譬如天伦之乐和医疗保障,也得不到工人应有的回报和尊严。

1993到2005,全国城镇职工的月工资提高了1260元,而农民工的增长幅度是:68元。

他们并非不努力,但调研最终显示,努力并不能真正改变命运。仇凤仙最后用“社会脆弱性”来描述他们的处境,即这是一个时代性问题,深受社会排斥性政策的影响,远非个人能决定。

他们的困境,和今天很多人面临的困境惊人地相似,这或许是一个社会中,弱者们常见的命运。

“退休”不存在

现实中的老赵,已经整整两年没有领到过一分钱工资了。4年后,小区取消了保安岗位,于是他就转去做保洁,不料又过3个月,保洁岗位也不给发钱了。

老赵仍然在坚持给小区做保洁,他每天早6点来清理两个垃圾桶,7点垃圾站开门时“永远第一个到”,然后回去清扫6栋楼。为了挣出饭钱,收垃圾时他自己分类去卖废品,每月能卖出600多元。

“你可以不做,但以前的钱他都不给你咋整呢?”他说要耗到拿回工资。

他不是没考虑过劳动仲裁,那是在他没领到工资的第21个月,但他不知道仲裁需要合同,而这份14年的工作从来都没有劳动合同。

因此,这份工作的状态,处在一个薛定谔猫的状态,如果最后他能领到工资,它就是,如果领不到,那就不是。但在老赵眼里,这个“工作”仍然“来之不易”,因为他已经55岁了,在劳务市场,这个年龄只能去做更不稳定的日结工。由于“清退令”的出台,他即将连去工地搬砖也失去资格——政策严禁60岁以上的农民工再进入工地。

老赵不是孤例,站在60岁前后这个坎上,好多农民工为了能有份工作,想尽了办法。

为了在上海工地上找一份工作,一位64岁的农民工办了张假身份证,把年龄改小7岁,结果刚上工两天,就在检查时被抓获。他被罚500元,拘留了1天。

也是在上海,一位49岁的保洁员想跳槽,但总因年龄被拒。她也花300元办假证,把年龄改小11岁,最后被行政拘留5天。

即便工作难找,即便冒风险,第一代农民工大都不打算退休。接受调研的农民工里,76.1%决定60岁以后继续在城市里打工。

他们并不具备退休享福的条件。城市里的老人有养老金保底,平均每月3000元,在第一代农民工群体里,这个数字不到300元。即便如此微薄,也只有65%的人可以领到。

他们中的大部分人,在年轻时顾不上考虑晚年,只能把工资用在当下。2009年养老金政策出台,35%的人不相信或不理解这项政策如何与自己的未来有关,于是没有参保。他们60岁后只能领基础养老金,每月仅100多元。

参保的人也很少能搞明白养老金是“多缴多得”的。一位45岁工人已缴了11年养老金,但其实一直按低档缴费,60岁后每月只能领195元。他在得知这个数字后问,这有什么用?第二句:我交了这么多年,为什么一个月就拿这点钱?

为了领到较高的养老金(每月600-700元),一位女工需要在60岁时一次性补齐此前15年的保险费,共8万元。她凑不出这笔钱。她每月只挣几千元。“都让我交养老保险,我吃什么呢?”她决定放弃,继续做环卫工人。

这些农民工也没有什么存款。接受调研的的人里,接近一半(41.22%)打工超过20年,但是超过一半(55.2%)存款不到5万元。

他们只能继续工作。但市场和政策限制,却让他们随年龄增长,越来越挣不到钱。

50来岁的农民工还可以在建筑工地上找到日薪300元的活儿。虽然“一天不能坐”,有人喊一声让拎泥桶、搬木头,就要立刻去帮忙,很多人还会自愿加班多挣些钱。一位山东56岁的工人最多一天干14小时,有时加班一整夜,第二天白天还能继续干。

当年纪超过60岁,他们连挣这份辛苦钱也失去资格。近两年,各地出台“清退令”,严禁60岁以上的农民工再进入建筑工地。他们只能转去做绿化、保洁、仓库管理员,薪水不到工地上的1/3。

再超过70岁,他们在城市几无生路了。一位农民工71岁被迫回乡,在村里帮忙盖房子,工钱一天100元。75岁时,一家劳务中介下乡招保洁员,工资一天110元。虽然只多10元,他还是去了,69岁的老伴刚做完胆结石手术3个月,好在也能干活,两人收入加一起就有200多元。

从此他带着老伴,每天早6点坐1小时车进城,到一处工地上倒垃圾、扫地,下午4点再坐车回乡,一周干7天。他说:“能动是福气,不能动就可怜了。”

工作、收入被时代限定

努力也存不下钱

第一代农民工大多在80年中期、90年代初进城打工。他们最能挣钱的青壮年时代,恰好是城市发展最快的三十年。但时代红利为什么没给他们带来好处?他们打工半辈子,为什么还是没能存下钱?

我们来看看这三四十年间发生了什么:

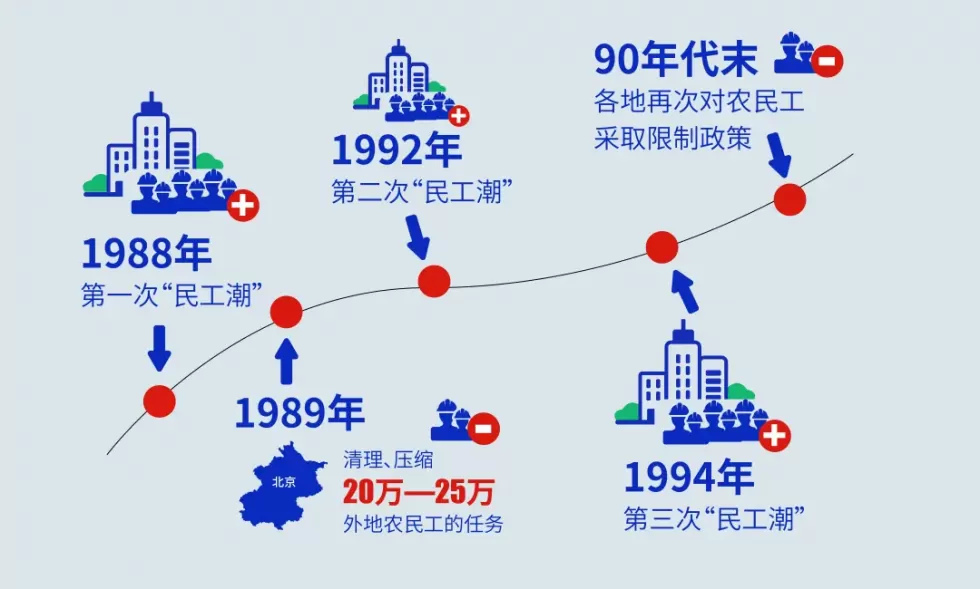

改革开放后的80年代,第一代农民工开始进城,在1989年创造了第一次“民工潮”。同年,各地开始清退农民工。

1990年,北京要求清退25万人,所有单位、企业都要每月填表报进度。那时,“民工潮”冲击了城市管理,同时城市正面临下岗潮,城里人也要再就业。农民工成了城市的“麻烦”。

三四年后,市场经济体制逐渐确立,城市需要大量廉价劳动力,他们又被允许进城了。两三年后,他们再一次遭清退,因为城市又面临大规模下岗。

但他们不懂政策,不知道自己被“清退”过,只知道有天被开除后就很难再找到活。一位89年开始外出务工的农民工记得,找不到活,他就在桥洞住了一个月,自己带被子。

90年代末到20年代初,城市对农民工可以参与的工种也有限制——

在上海,全市三类工作中,只有一类“允许考虑”使用外地劳动力,前提是招不满本地人;

在北京,全市8个行业、103个工种,都不许雇用外地劳动力;

在青岛,市属企业每招一个外地人,还要交50块钱;

他们甚至无法像后来的农民工那样进入工厂做流水线(很多工厂也仅限本地户籍),他们能做的都是本地人不愿干的,建筑业和人力装卸。这些活很多是“黑工”,他们中21%遭遇过欠薪等权益侵害。

涨薪更无从提起。在改革带来红利的12年,1993到2005,珠三角地区的农民工月工资只提高了68元(而全国城镇职工平均提高了1260元)。考虑到通货膨胀,相当于他们在黄金年龄段,一直被降薪。

第一代农民工的遭遇与城市发展息息相关,但他们总是处在被动之中。城市需要了,就吸纳他们,不需要了,就清退他们。他们在自己的青壮年时期,始终无法连续、稳定地工作,一直在城乡间来回摇摆。

近20年来,赚钱的机会多了,但他们也老了,竞争不过年轻工人;同时他们还要负担孩子的教育、房子、婚礼,仅存的一点钱也要掏空了。

钱都给了孩子

结果下一代阶层跨越不到20%

也不能说老赵一无所有。他在北京打工23年,存了20万,高于调研中90%的人。但这基于一个特殊原因,与多数受访者不同,老赵没有子女。

第一代农民工花钱最多的排序,第一名基本都是子女的婚姻和教育。

在北方农村,孩子结婚的开销在30到50万。儿子结婚这一年,一位农民工全年打工收入7万元,支出却高达32万元。他不得不借钱。

事后他们再还全部的债。因为女方通常要求“婚后不还债”。安徽一对夫妇有3个儿子,为前两个结婚已耗尽存款,也无钱可借了,只好给三媳妇打欠条,许诺盖房钱。此后夫妻俩一起外出捡破烂,10年没回家,只源源不断给小儿子汇钱。

他们的孩子会把钱花在自己身上,孙辈会努力成为城市人,但第一代农民工还在坚持为家庭输血。2009年的一项调研显示,在广东,65%—70%的新生代农民工把收入用于个人消费,但80%—90%的第一代农民工还在把工资汇回家。

为了能稳定供给家庭,第一代农民工会主动放弃个人发展的机会——比如先投些钱,就可能做个小包工头——因为他们不敢冒险,怕失败了会倾家荡产。他们也会放弃为自己储蓄。要到60岁,完成对子代的任务了,才开始为自己攒钱。

他们把希望寄托在下一代身上,想让他们不再重复打工的命运。

但结果,他们的孩子大部分初高中就辍学了,读到大专及以上的不到20%。63.5%的孩子成为了下一代农民工。进入党政机关、事业单位的仅5.1%,自己创业的仅2.9%。

与第一代农民工对应,他们的孩子或许可以被称为第一代留守儿童。这两代人都没有什么选择,父母为了生计只能外出务工,孩子也不得不留守农村。访谈中聊到孩子,第一代农民工大都说自己认了命,“孩子不是读书的料”。

研究显示,由于缺乏父母的引导和情感支持,留守儿童在学业上处于劣势。一项基于3500人的调研显示,比起同龄人,留守儿童长大后更难适应高强度的异化劳动。在深圳“干一天玩三天”的“三和大神”,过着一种“三抛”的生活——抛弃家庭,抛弃社会,最后抛弃自己——他们中很多都是第一代农民工的孩子。

像一种循环,他们的孩子在生子后,也进入了父辈的模式。很多人为孩子上学在县城买房,但自己又只能在大城市打工,于是孩子成为又一代留守儿童。

一位农民工A曾尝试打破这种循环。他1989年到上海干工地,1991年孩子出生。为避免留守,他让孩子小学二年级就到上海上学,每年5000元借读费,“抵普通人家三四个小孩”,交完就攒不下一点钱。但在孩子初二时,他得知外地户籍不能在上海中高考,只好让孩子独自回老家。

最开始,他觉得六七年的上海生活,还是让孩子和老家的同龄人不一样,但这种区别没能维持多久,“他自己在家没人管,学的好坏我们也不知道”。

他的孩子后来大专毕业,去常州打工,再后来有了自己的孩子,这个家庭的第三代,又被送回安徽农村留守。

因为那些年交了借读费,A没有存款,没买房,2020年疫情爆发后回到家乡,临走时最后一份工还欠他4万元不给。他也不懂养老保险要“多缴多得”,将来每月只能领200多元。访谈时他56岁,在芜湖开了一个小门脸收垃圾。他说,自己打工了30多年,但最后好像和那些一直在村里的人,也没什么差别。

不能看病,伤病只能随打工累积

第一代农民工中最年轻的也有50多岁了,他们面临所有老年人共同的看病问题。不同于城市老年人日常出入医院开药,他们极少看病。

一位芜湖的大厦保洁员为了看病失去了工作。她只请了一天假,等回去干活时,公司就不要她了,说有人顶上了。

从此她再不敢请病假。她64岁,腿脚不便,每天要负责把6层楼拖两遍,还要做其他区域的保洁。她月工资1800元。访谈时她正在拖地,每拖一层,都要停下来喘气。但她说没办法,只要不是当时要命的病,她都会拖到年底回家才去看。

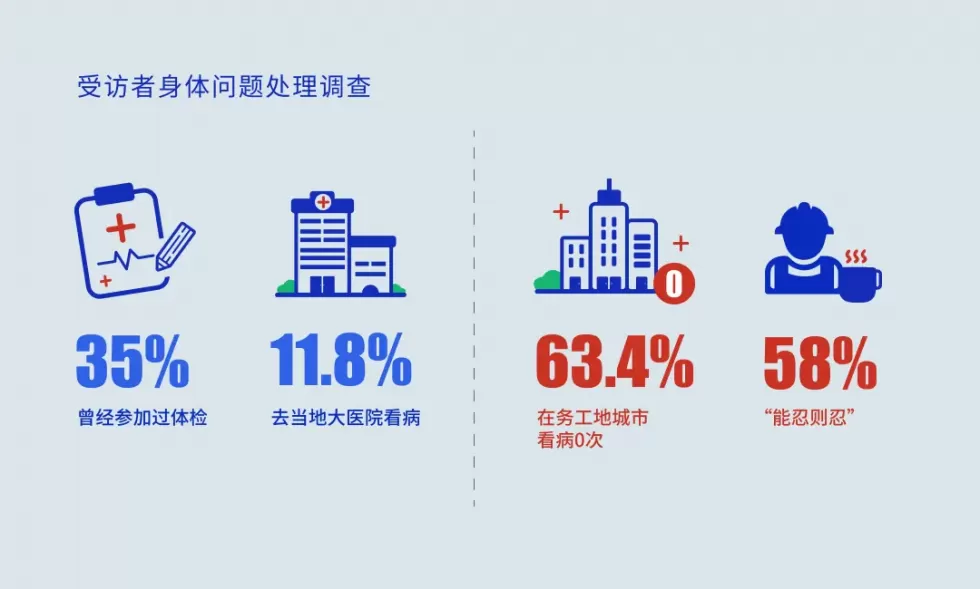

调研中,对于最担心的问题,61.4%的第一代农民工认为是“身体健康”,但——

仅有35%曾参加过体检;

63.4%在务工地城市看病0次;

58%的人都“能忍则忍”,仅有11.8%选择去当地大医院看病。

在第一代农民工外出务工的八九十年代,农村还没有任何医疗保险,看病是“裸奔”状态,多数人不愿把辛苦挣来的钱用于医疗。

2010年新农合(新型农村合作医疗)基本覆盖全国,但不能异地携带。他们打工时生了病,必须先回户籍所在地的医院,确认不能诊治,办转诊手续,再回打工地看病才能报销,但还要自己先垫钱。

他们看病要么自费,要么回老家报销,但要承担路费、时间成本、失业的风险。

但当问到对新农合的态度,他们中一半以上选择“满意”,说这很好了,从前看病都不给报销。他们只跟过去的自己比,却不会横向比,因为他们不知道城市里医疗报销比例有多高。

不论病痛还是看病难,他们都选择忍受。职业伤害给他们造成的腰酸背痛,远比城市老人更严重,但他们不会像城市老人一样去做按摩、理疗、针灸,只忍着,贴虎皮膏药。

他们认为去医院没用,因为没法遵医嘱。一位50多岁的女工因长期干活,手腕形成囊肿后不能弯曲,还很疼。医生建议她回家休息,说这就是干活累的,不能再干了。可是她觉得,不让她干活她就没法活。

问题随时间不断累积,到晚年,他们看上去普遍比实际年龄老十多岁,身体各部位疼痛,一些人还患有工作环境污染引起的尘肺病、红斑狼疮……相比工作超过10年的人,工作不到5年的人自评“健康”的概率高44.7%,即打工越久,身体可能越差。

一位农民工年轻时做的是扛包的工作,一个大包100多斤,扛一个挣10块钱,他一天要扛十几个,不时闪到腰,疼得直掉汗。访谈时他54岁,已直不起腰,胳膊也抬不高了,医院诊断是肌肉劳损。

另一位做了很多年铲水泥的工作,昼夜都接单,天天被水泥呛得咳嗽。50岁,他开始不时感觉喘不上气,但没去看病也不请假,“自己歇歇就能干了”,几年后越喘越厉害,到医院确诊了肺气肿。

访谈时他57岁,一走路就喘得厉害,走几步就要歇歇,返乡在家,什么都不能干了。“听说这个病哪里也治不好”,他就不治了,只天天吃消炎药,还是孩子在淘宝上给买的。“实在憋得不行了,我就去医院吊两天水。”

仇凤仙觉得,对于第一代农民工,城市留给他们最深的痕迹可能就是健康问题,“他们带着一身伤病,回到乡村,回到那个原点,但那个原点已经不是当时那个原点了”。

个人奋斗有用吗?

一些词语经常被用来形容第一代农民工群体,“小农意识”、穷人思维,似乎他们是被自己的头脑限制住了,无法过上更好的生活。

他们可能确实缺乏魄力和开拓性,不敢投资、把握不住机会,但这并不是他们生活艰辛的原因,而是结果。他们没有存款,没有保险,也没有家庭的支持,自然不愿冒险。仇凤仙觉得,是社会排斥造成了他们没有抗风险能力,却把责任转嫁给农民自身。

在调研之前,仇凤仙曾预设这些农民工的命运,和社会因素、个人因素都有关。经过问卷和访谈,她发现,这些人的个人情况都差不多。绝大多数人初中都没有读完(83.85%)、没学过技能(67.4%),家里贫困到没钱支持他们在城里摆摊,也没有人脉。

他们并非不努力。直到60岁退休年龄之后,他们依然谋求打工的机会。工地进不去,他们就去做日结工,凌晨4点在路边等招工的面包车。但是努力好像是无用的。

仇凤仙最后在报告中,用“社会脆弱性”来描述他们面临的困境,即他们的处境和未来是一个时代性问题,深受社会政策的排斥性影响,不是个人能决定的。

被遗忘的一代人

人们很难真的理解第一代农民工的处境。仇凤仙曾在一篇文章中呼吁,要给农村老人多提供好的工作机会。一位专家批评她“没有人文情怀”,认为应该让老人休息。仇凤仙觉得,这其实是不了解农村。不让他们工作,谁来负担他们的生活开支呢?

他们没有意识和能力为自己发声,争取权利。他们没有学历,不会运用媒体,只会忍受。访谈中他们很少抱怨累,只会说“哪有活不累呢”;身体坏了,他们也觉得正常,“一辈子干活,怎么可能还有好身体呢”。问他们将来有什么打算,他们说“看世道走”,意思是看这个时代会怎么发展。最后他们默默回到家乡。

仇凤仙1979年生,父亲、哥哥、妹妹都外出打过工,“我要是出去,我就是第一代农民工。”后来她成了家里唯一上大学的人。她的妹妹比她小几岁,16岁外出打工,挣钱给她交学费。2003年仇凤仙大学毕业,去上海一个工地看妹妹和妹夫,工地上没有夫妻房,他们俩和十来个人一起住一个大工棚,只用木板隔出一个单独的房间。成为学者后,她本能地想关注第一代农民工。

开始调研后,她发现他们很渴望倾诉。只要问了一个人,马上会有一堆人围上来,大家七嘴八舌,她甚至很难单独跟一个人访谈。他们讲自己找不到工作、没钱回家,要么再加上家人生病,问题几乎都一样。

他们说,这些事没法跟家人讲,没出来的亲人听不懂;也没法跟工友讲,总换地方打工,其实很难有朋友;他们更不可能跟城里人讲,尽管这些人真正有替他们发声的渠道——一位农民工长年在工地,那其实是个和城市隔绝的封闭空间,他说一直不清楚城里人在过什么样的生活,最近刷抖音才看见。

他们也确实正在一步步离开我们的视野,从我们虽不熟悉,但尚有概念的工地,渐渐退到我们更不会看到、想到的地方。

他们也许会退到你的小区,拖楼道的地、擦电梯;也可能退到你工作的大厦旁,平整楼前的草地、浇花草。但你每天进进出出也不会留意到他们。

你甚至不会像路过工地时一样,好歹能联想起他们共同的身份。他们老去后像是一块石被碾成碎渣,又被风吹到城市的各个角落,于是你不再能看到石头。

仇凤仙曾悲观地想,“农民工老去后怎么办”可能永远不会进入城市人的头脑。一个人是农村人,老了就回到农村,似乎是天经地义。只有细究了他们的每一点付出和代价才会想到,他们和城市人一样在城市工作一生,最后却一无所有,这并不正常。

(本文原载于凤凰网,因不明原因已被删除。重刊于此,仅供网友评阅,版权归原作者所有)